编者按

十年一辑,精神的力量。《精神的魅力》自1988年初版问世以后,在社会上特别是知识分子中产生广泛的影响。百廿校庆即将到来之时,北大师生校友们再次提笔书写他们与北大的故事,在北大人的心中似有一泓取之不尽的勇气和智慧的源头活水,而此千万条涓涓细流,正融汇而成更为丰盈的北大精神。

百廿年以来,不仅北大迎风而立,北大人更在祖国各个领域、疆域奉献自己的青春和生命,默默坚守,守护着这个自己挚爱的伟大民族。今天,让我们走近北大1958级历史系考古专业校友樊锦诗,一起品读樊先生为母校120周年撰写的纪念文章——《从北大到敦煌》。

樊锦诗

樊锦诗1958年至1963年我在北京大学(分数线,专业设置)求学。因在北大学习考古而去了敦煌。北大的教育和熏陶,使我明白如何为敦煌做好工作。北大影响了我的一生。

我在高中时代,就非常憧憬北大。平时父母对我学习不多过问。高中毕业我没征求父母意见,就独自填报高考志愿,思忖再三,大胆在志愿表上填写了北京大学。当时是先填志愿,然后高考。

直到高考都结束了,父亲问起我的学习,我说:“我已高中毕业了。”他惊讶:“你都高中毕业啦?”我又说:“我已考大学了。”他随问:“你考哪所大学?”我回答道:“填报了北京大学,但还没发榜,不知道能不能考上。”

他听说我报考北大很高兴,父亲告诉我,他清华毕业后,曾经在北大当过两年讲师,还找出了当年任教的聘书。他说:“北大是一所特别好的大学,有不少著名的教授,你考北大,会感到与中学完全不同,是另一个天地,眼界会很开阔。”

幸运的是,不久,我终于拿到了北大的录取通知书。

我是1958级北大历史系考古专业的学生。在上海读中学时,我就喜欢到博物馆看文物展览,知道许多精美的文物都是经过考古发掘出土的,心中遐想着考古一定很有意思,其实我对考古工作究竟是要干什么一无所知。入学不久就分专业,我不假思索就报了考古专业。

入校后正遇上教学改革和“大跃进”。当时我是个天真的傻学生,不理解教学改革为何学生要批判老师?为何正在学习的学生还能编写教材?为何要将饱学慈祥认真教书的张政烺先生调离北大?更不明白为何要批判校长马寅初先生?也听不懂在批判什么。

那时搞“大跃进”,听说“超英赶美”令我很兴奋,而频频报道高产田,放卫星,我心生疑窦,问同学,同学说,不要说,这是右倾思想。这些不愉快的事情快过去60年了,今天想起来,依然让我不爽。

青年时代的樊锦诗

青年时代的樊锦诗令我感到幸运又难忘的是,在教学革命的风潮中,师长们依然坚持一丝不苟地教学,同学们也照常勤奋好学,依然感觉得到北大浓厚的学术空气,爱国、进步、民主、科学的传统和勤奋、严谨、求实、创新的学风。

给我们授课的师长,都是我国历史、考古学界有影响的学者,无不怀有深深的家国情怀、深厚的学术功底、独到的学术成就。如周一良、张政烺、田余庆、商鸿逵、张广达、苏秉琦、宿白等先生。尤其是给我们考古专业学生讲授中国考古学课程的各位师长,如教授旧石器考古的吕遵谔先生,新石器考古的严文明、李仰松先生,商周考古的邹衡先生,战国秦汉考古的苏秉琦、俞伟超先生,三国魏晋南北朝隋唐宋元考古的宿白先生,中国考古学史的阎文儒先生等,都是为新中国考古工作的开启和考古学科的建设做出过重大贡献的开拓者和建设者。

北大原设立的考古专门化已逾六年,1958 年是北大正式成立考古专业的第一年。师长们授课,都亲自编写教材,精心备课,不仅有材料、有分析、有研究、有观点,视野开阔,而且还注入了对考古事业的热爱和感情。师长们除了给学生传授知识外,还为我们树立了严谨求实治学的学风,启发我们要学会思考,引导我们对国家考古事业的崇敬和热爱。

敦煌莫高窟

敦煌莫高窟考古虽属历史学科范畴,但因研究对象是古代留存的各种遗迹和遗物,所以其方法和手段与历史学主要运用历史文献研究有所不同,必须采用科学的田野调查、发掘方法,并对发掘揭示的遗址和遗物进行记录、整理和研究。没有野外考古的实践和锻炼,就谈不上学会了考古。因此田野考古实习和专题考古实习是考古专业学生必不可少的功课。

我们1958级考古专业的学生,一至三年级参加过三次野外考古实习。课堂上侃侃而讲考古学知识的师长们,都是经过长期野外考古实践磨砺,积累了丰富的野外考古经验的实干家。在考古工地上,他们从测量、开方、挖土、敛平地面、分辨土色、划分地层,到用小铲清理发掘、刷陶片、拼合、简单地修补、整理、绘图、拍照、文字记录等等,对我们进行耐心而严格的指导,完全按照野外考古的程序和规范,手把手地教给我们野外考古的方法和技能,为我们以后参加考古工作打下了较好的基础,树立了良好的榜样。

1962年下半年,是北大毕业前最后一次专题考古实习。我读中学时,有一篇关于敦煌莫高窟的历史课文,给我留下了挥之不去的印象。专题考古实习分小组,我选择了去敦煌莫高窟组实习。

宿白先生

宿白先生宿白先生是我们这个实习组的指导教师。宿先生教授的中国历史考古学中的三国魏晋南北朝隋唐宋元考古,涉及广泛而复杂的古代社会文化,他擅长将考古和历史文献结合,对三国至元代千年广阔的考古遗迹进行深入的调查研究。

而与我实习有关的中国历史考古学中的一个分支——中国石窟寺考古学,是由宿先生所建立的。他调查研究了全国各地的石窟寺,首次以科学的考古学方法调查、记录和研究中国石窟寺遗迹,打破了过去仅限于从美术史角度研究石窟寺的状况。他为中国石窟寺考古学的发展,做出了重大贡献。

我们在莫高窟的实习,就是宿先生按照考古学的方法,指导段鹏奇、马世长、谢德根和我四名学生对莫高窟的几个典型洞窟进行实测、记录的一次实习。我感到特别幸运的是,在敦煌文物研究所还听到了宿先生讲授的“敦煌七讲”,这是他建立中国石窟寺考古学体系的首次讲授,同时也为敦煌石窟的考古研究奠定了理论和方法基础。所以,我觉得这次赴莫高窟的专题考古实习,收获特别大,一直影响以后我对敦煌石窟考古的研究工作。

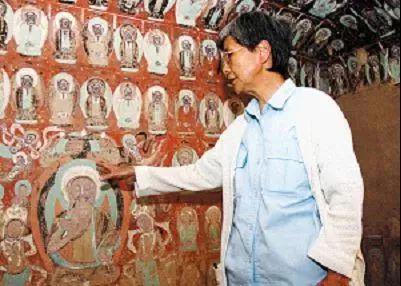

樊锦诗和同事在莫高窟

樊锦诗和同事在莫高窟宿先生对学生要求很严格,每次我向他汇报学习情况,他都要提出问题。记得我写毕业论文时,宿先生问我进展情况,我说:“已经开始写前言。”宿先生问了一句:“你写文章是先写前言啊?”当时我没听懂宿先生在说什么。直到论文写完,发现前言与文本内容不相吻合,才明白原来宿先生是在指出我的问题。可因我的木讷,当时竟全然不知。

宿先生这样指导我的例子还有不少。我从北大毕业之后,还多次去向宿先生请教,他从来都是耐心地给我指出问题,提出建议。我心中明白,只有负责任和爱护学生的师长才会如此,严格是对我莫大的关心和帮助,使我受益匪浅。

1962年到敦煌进行专题考古实习期间,敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)向北大提出要我们这些在莫高窟实习的考古专业学生毕业后到那里工作。1963年毕业分配,马世长和我被分到敦煌工作。

1963年,樊锦诗和丈夫彭金章在北大

1963年,樊锦诗和丈夫彭金章在北大毕业离校前,苏秉琦先生专门把我叫到北大朗润园的住处。苏先生是北大历史系考古教研室主任,是与夏鼐先生齐名的考古学界泰斗。他提出了一系列中国文明和国家起源的理论、考古事业建设和考古学学科建设的思想和建议,对于中国考古事业的发展、中国考古学学科的建设,都有重要的指导意义,为中国考古学做出了杰出的贡献。近年国家的一个重大科研项目——中国文明探源工程,其基础离不开苏秉琦先生的学术思想和理论。

苏秉琦先生

苏秉琦先生我从来没有机会向苏先生请教,此次苏先生唤我,真是使我觉得幸运之至。到了苏先生的住处,他让我坐下,亲自为我冲了一杯咖啡,他站着轻轻拍着我的肩膀,慈祥地对我说:“你去敦煌,要知道,你要编写考古报告,编写考古报告是考古的重要事情。比如你研究汉代历史,人家会问,你看过《史记》没有,看过《汉书》没有,不会问你看没看过某某的文章,考古报告就像《二十四史》一样,很重要,必须得好好搞。”苏先生如父亲般的和蔼可亲而语重心长的教诲,至今依然清晰在耳,让我受宠若惊,既倍感亲切,又觉得使命在肩。

就这样,我带着北大师长传授的知识和谆谆的教诲,带着北大的精神,带着一个北大毕业生的使命远赴敦煌。光阴荏苒,没有想到,我在敦煌工作已逾半个世纪。也没有想到,我应承担的敦煌石窟考古报告的任务,竟然长期未能交卷。经过曲曲折折,反反复复,到了新世纪才出版了第一卷,现在还在继续编撰。

敦煌石窟考古报告是项重要而巨大的工程,也是我难忘的重任,在我有生之年,将遵循北大师长的教诲,为此继续努力。更没有想到,像我这么木讷的人,竟走上敦煌研究院的领导管理岗位。

我生命的许多精力和时间,几乎都投入到了敦煌石窟的保护、研究、弘扬和管理工作中。如果说我为敦煌石窟做了一点事情的话,那要特别感恩母校的教育和熏陶,师长的谆谆教诲。

是母校的精神和学风深深浸入了我的思想,成为我成长的养分,滋养了我的一生,教会了我如何思考和做好世界闻名、博大精深、价值珍贵的敦煌石窟的事业;使我不忘报效祖国,不忘所从事的敦煌石窟事业责任重大,不可懈怠丝毫,必须竭尽全力为之。

有钱,才是孩子们的核心竞争力?

有钱,才是孩子们的核心竞争力? 导师制弊端不除 研究生难逃活地狱

导师制弊端不除 研究生难逃活地狱 什么样的教育理念 会影响孩子一生?

什么样的教育理念 会影响孩子一生? 日本企业为啥不怎么喜欢硕博毕业生

日本企业为啥不怎么喜欢硕博毕业生 美国大学激情迎新演讲

美国大学激情迎新演讲 十分钟趣味世界历史

十分钟趣味世界历史 60秒动画读懂经济学

60秒动画读懂经济学 意大利美食烹饪入门

意大利美食烹饪入门 选择国际学校如何帮孩子抢占先机

选择国际学校如何帮孩子抢占先机 新浪2017“中国教育盛典”

新浪2017“中国教育盛典” 2017全国特别报道:40年,新高考

2017全国特别报道:40年,新高考 第六届诚信移民机构评选获奖名单

第六届诚信移民机构评选获奖名单 联合国环境署亲善大使王俊凯谈环保

联合国环境署亲善大使王俊凯谈环保 台湾大学爆笑爱情课

台湾大学爆笑爱情课 诺贝尔经济奖得主开讲金融市场

诺贝尔经济奖得主开讲金融市场 你不知道的日本传统文化

你不知道的日本传统文化 2018国家公务员考试报考指南

2018国家公务员考试报考指南 2018年考研报名

2018年考研报名 直击2017年6月大学英语四六级

直击2017年6月大学英语四六级 2017全国高考特别报道

2017全国高考特别报道