随着今年DeepSeek的爆火

人工智能(AI)热度持续攀升

如燎原之火迅速蔓延至全球

北京市深入贯彻落实

《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中关于“促进人工智能助力

教育变革”的战略部署

高校积极开设相关课程

中小学也将从今年秋季学期起

开展人工智能通识教育

北京航空航天大学

打造全校必修课

2025年春季学期

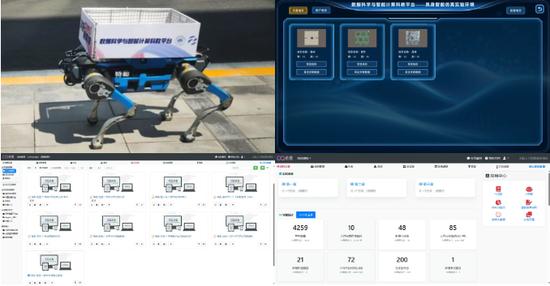

北航面向全校本科生开设

《人工智能导论》通识必修课

带领同学们跨越学科边界探索AI

面向4000多名不同学科的学生

开同一门课

是一项复杂的工程

为此,全校14个院系的55名教师

组成团队进行课程建设

确保师资力量的专业性与跨学科融合能力

目前,课程采用“24学时理论+

16学时实验”的复合架构

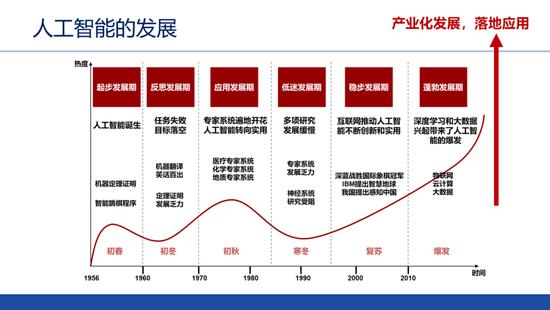

以“感知-认知-决策”的

人类智能演进逻辑为主线

系统解析人工智能发展脉络与技术内核

同时结合文理工不同学科背景

设计实验教学

课后调研显示

“时代”“发展”“丰富”“有趣”

成为学生评价课程的高频关键词

授课教师亦普遍反映

学生的参与热情远超预期

北京科技大学

分文理量身定制

新学期,北科大开设的

《人工智能通识课》

分为理工科版和人文社科版

带领同学们从多学科视角认识AI

打开对未来无限想象的空间

面向理工科的课程为32学时

课程通过构建典型人工智能案例

深入剖析人工智能背后的原理

为学生提供人工智能领域的

基础知识与核心技能

培养跨学科思维与创新能力

面向人文社科专业学生开设的

前沿交叉学科课程共16学时

课程通过丰富的

案例分析和实践训练

帮助学生掌握AI工具

在学术研究、内容创作、数据分析等

场景中的创新应用方法

培养跨学科的技术思维与伦理意识

北京建筑大学

增加学校特色内容

本学期

北建大智能科学与技术学院

多位教师组成的精英教学团队

也开设了《人工智能导论》通识课程

课程设计分为五大模块

通识基础、算法原理、前沿拓展

实践实训和学校增设

“学校增设”结合北建大特色

增加了逻辑推理、数制转换等

基础计算内容

为非技术背景学生打好计算基础

同时,课程也兼顾了理工类和

管文类学生的专业特色与学习目标

理工版注重技术深度

强化算法原理、工程应用

及智能建造等方面的能力

管文版聚焦智能技术的场景化应用

强调在城市管理、文旅创意

和商业分析等领域的实践探索

高校正在重新定义

人工智能教育的内涵和外延

通过一场场课堂革命

打造技术创新的“加速器”

这股“深度赋能”之风

也即将吹进北京中小学校园

今年3月,北京市教委发布

《北京市推进中小学人工智能教育工作方案(2025—2027年)》

提出要加快建成具有首都特色的

中小学人工智能教育体系与模式

《方案》明确

从2025年秋季学期开始

全市中小学校开展人工智能通识教育

每学年不少于8课时

实现中小学生全面普及

学校可将人工智能课程

独立设置

也可以与信息科技(信息技术)

通用技术、科学、综合实践活动

劳动等课程融合开展

小学阶段以体验式课程为主

重在启蒙学生人工智能思维

初中阶段以认知类课程为主

重在引导学生利用人工智能赋能

自身学习和生活

高中阶段以综合性和实践性课程为主

重在强化学生的

人工智能应用能力和创新精神

同时,各学段人工智能课程体系

注重有机衔接

全过程浸润人工智能伦理道德教育

引导学生科学、合理

稳妥、审慎使用生成式人工智能工具

对此, 你怎么看?

原标题:这门课,全市覆盖!高校率先开讲,中小学9月起普及

来源:首都教育

美国大学激情迎新演讲

美国大学激情迎新演讲 十分钟趣味世界历史

十分钟趣味世界历史 60秒动画读懂经济学

60秒动画读懂经济学 意大利美食烹饪入门

意大利美食烹饪入门

2023新浪&微博《高校驾到》专题

2023新浪&微博《高校驾到》专题 教育部公布第二轮“双一流”建设名单

教育部公布第二轮“双一流”建设名单 两会谈教育

两会谈教育