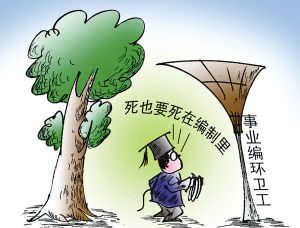

“死也要死在编制里”是一种无奈

陶小莫

陶小莫1月4日,哈尔滨448名事业编制环卫工正式上岗。此前招聘共有2954名本科生、29名研究生成功报名。其中22名研究生落选,主要是对环卫工作认识不够。落选者之一的王洋称热衷体制内身份不仅为稳定,而且落户到城市会带来就业、教育等优势,“就算是死,我也要死在编制里。”(1月14日《华商晨报》)

“死也要死在编制里”表露的不仅仅是对于编制的偏执热衷,更多的是对于城乡二元化格局下权利落差的无奈,以及对于更宏观层面上的社会公平保障机制的内心渴望。

公务员[微博]、事业编制等“体制内”职业由于其特殊地位而形成的社会地位、优厚待遇、稳定性、发展上升空间、福利保障等一系列职业优势,使得这种“体制内”职业成为广大高校毕业生首选的香饽饽,“国考”“公考”不断创新高的报考人数就是一个明显的例证。即便公务员的“金饭碗”不易获得,退而求其次,事业编制的“银饭碗”也是个不错的选择,由此城管工作人员、掏粪工、环卫工等看似“低端”的职位,同样受到包括硕士在内的高校毕业生的热捧,也就合情合理了。就像有段子调侃的,“姐掏的不是粪,是编制”,而编制对应的是工作稳定和待遇优厚,重要的是“旱涝保收”,一般情况下不用担心“下岗”。

对于“死也要死在编制里”,我们不应简单批判其具有“体制崇拜症”,不妨从更加宏观的层面考虑,为何公务员、事业编制甚至国企等“体制内职业”成为包括高校毕业生在内的社会各界首选职业?如果仅仅是考虑薪资优渥,一些私企、外企的薪资甚至比这些“体制内职业”更加优厚,高校毕业生为何偏偏选择掏粪工、环卫工等看似“低端”的职业呢?其根本原因,就在于其他诸如社会地位、工作稳定以及上升空间等,“体制外职业”很难像“体制内职业”一样提供给求职者。

“死也要死在编制里”表现出来的话外音,说到底是对公民个人合法权利的一视同仁和不同性质职业所获待遇的同等看待。从个人来讲,以户口为核心的城乡二元化带来的“权利差序格局”亟待改善,以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系亟待建立健全,为个人发展打造公平的社会环境。从职业选择的背景来看,职业不应因为“体制内”和“体制外”之分而受到不同程度的对待,所有的职业都应获得平等的社会资源和发展空间,这同样是公平正义的题中之义。人民对幸福生活的美好向往,应该成为公共部门不懈努力的目标。“死在编制里”的多重含义,说到底是对社会公平正义的渴求,是对社会公共资源均衡化分配的呼吁,是对创造良好发展环境、促进公共服务优质均等提供、维护社会公平正义等政府职能转变的殷切期待。(凌国华)

- 硕士为编制当环卫工 学历高消费引热议2013-01-15 15:45

- 硕士为编制当环卫工 网友:可怜虫们醒醒吧2013-01-15 15:42

- “死也要死在编制里”的忐忑2013-01-15 11:55

- “死在编制里”的偏执与悲情2013-01-15 10:09

- 楚天都市报:“死在编制里”太死心眼2013-01-15 09:23

- 研究生落选环卫工:死也要死在编制里2013-01-15 08:52

- 硕士考环卫工失败称“死也要死在编制里”2013-01-14 16:38

- 人才招录怎一个“误”字了得2013-01-15 17:57

- 中央党校关于公务员面试确认及邮寄材料的通知2013-01-15 17:44

- 中国人民对外友好协会2013招录递补公告2013-01-15 17:39

- 科技部2013年公务员考录面试人员递补公告2013-01-15 17:33

- 2013国考调剂进入面试和专业科目人员名单2013-01-15 16:44

- “死要死在编制里” 环卫工成公考主战场?2013-01-15 16:23