艺术教育怎么成了“敲门砖”

艺术教育怎么成了“敲门砖”(凭栏处)

袁新文

一所地处偏远的小学在上美术课,讲台上放着一尊断臂维纳斯的石膏塑像。前来视察教学工作的教育局长走进教室,问一位学生:这个塑像怎么没有胳膊?学生怯生生地回答:不是我弄坏的。老师一旁赶忙解释说:这塑像买回来的时候就是残的,没胳膊。校长不好意思地打圆场说:学校经费紧张,买的是次品。局长很生气,对校长说:再穷不能穷教育,下次一定要买好的,有胳膊的……

这个笑话虽然有点夸张,但从一个侧面反映出目前艺术教育存在的普遍问题:学校艺术教育被边缘化,形式单调,内容缺失,师资匮乏,有些地方的学校甚至连音乐、美术课都开不齐,严重影响到学生的全面发展。北京大学的一位教授在偏远农村学校调查时发现,有的小学生连国歌都不会唱,音乐课几乎是名存实亡。为此,教育界人士呼吁:不要让艺术教育成为城市孩子的专利。

在城市里,艺术教育就令人乐观吗?事实决非如此!被扭曲、功利化、成为升学“敲门砖”的艺术教育,同样令人深感忧虑。

今年暑期,天津市各类校外艺术培训班报名火爆,家长是希望孩子接受艺术与美的熏陶,还是抱有“让孩子学特长、将来考证考级”的目的?日前的一项调查显示,天津市七成家长对艺术教育有“功利心”,纯粹希望孩子接受艺术熏陶的家长仅占30%,在一定程度上影响了艺术培训机构的课程设置和教学目标。

其实,这种现象在城市里非常普遍。每年的艺术考试季节,各大院校的艺术院系门庭若市,有的大学仅考试报名费一天就收了200多万元,艺术考试几乎形成了一个庞大的产业链。艺术考试红火的背后到底是怎么回事?全国人大代表、南京艺术学院院长邹建平一语道破:现在很多学生报考艺术院校,并不代表他们就崇拜艺术、有艺术审美需求,一些毫无艺术感觉的学生往往把“艺考”作为进入大学的“敲门砖”。

把美育纳入国家的教育方针,作为与“德、智、体”并列的培养目标,是着眼于人的全面发展,着眼于百年大计。作为实现美育目标的重要途径和手段,艺术教育的意义不言而喻。然而,在目前的教育环境下,由于一切以升学为目标的功利主义作祟,艺术教育于是跑了调、变了味,失去了其应有的本质意义。

扭转艺术教育边缘化和功利化的倾向,应当从学校的艺术教育抓起。就目前的学校艺术教育而言,课时并不多,投入并不大,开展起来并不难,关键需要一种重视、关心、呵护艺术教育的环境、舆论和氛围。如果政府部门、各类学校的领导缺乏对艺术教育的基本理解和正确认识,不能从根本上解决艺术教育边缘化和功利化的症结,“买有胳膊的维纳斯”的笑话或许真的就成了现实。

北京大学美学与美育研究中心主任 叶朗——

关注艺术教育的“人文导向”(专家视角)

现在,无论是从教育界来说, 或者是从整个社会来说,轻视人文教育和艺术教育依然是一种相当普遍的倾向。

经济建设和现代化建设不单纯是一个科学技术问题,也不单纯是一个物质问题,包含文化、精神、价值等多个层面。人文教育能提供价值导向和人生意义,缺乏人文教育,就会出现价值评价颠倒、价值观念混乱、精神空虚、信仰失落等现象,就会出现精神危机,社会的安定和发展就会受到严重的威胁。

现在大学生和中学生中,有不同心理障碍和心理疾病的人数在增多,为了缓解这种状况,除了加强德育、体育之外,还应该加强美育和艺术教育,因为美育和艺术教育能影响一个人的情感、趣味、气质、胸襟,这是德育和智育所难以做到的。

所以,在加强科学教育的同时,还要加强包括艺术教育在内的人文教育,从而不断提高广大学生的品位和格调,引导学生不断提升人生境界。

当然,仅仅强调加强艺术和美育教育是不够的,还要强调关注艺术领域和艺术教育领域的人文内涵和人文导向,如人生观、价值观、格调、趣味等。

现在,电影、电视、网络等领域一些新的艺术形式对青少年的影响越来越大,对于这些艺术教育领域的新现象我们应该予以关注,尤其是这些领域内有许多紧迫的问题值得我们研究,应该注意将这些领域纳入艺术教育的视野。

以现在垄断了电影院线的所谓“大片”来说,渗透在这些“大片”中的趣味、格调、价值观对广大青少年影响很大,某种程度上已超过校内课堂教学对青少年的影响。作为一名教师,我希望我们自己制作的电影、电视和音乐、美术作品,以及广告文化、网络文化、手机文化等等,要着重向我们的年轻一代展示中国文化和中国历史中的健康的东西,正面的东西,美的东西,要传播健康的格调和趣味。

另外,校园的文化环境建设,以及整个社会的文化环境建设,也是十分值得关注的问题。大、中、小学都要尽可能营造浓厚的文化氛围和艺术氛围,大学还要营造浓厚的学术氛围。

(本报记者 赵婀娜整理)

音乐美术课,各国怎么上?(他山之石)

国外的艺术教育理念强调的不是要把学生培养成为艺术家,而是培养他们对艺术的关注、认识和体验,看重艺术活动过程中学生的感悟和发展状态。

英国 审美教育由来已久

早在19世纪下半叶,英国人莫里斯就发起了著名的“工艺美术运动”,看重工艺品在审美教育中的作用。加强公立学校的图画课教学,使国民普遍拥有审美能力,成为一种国策。

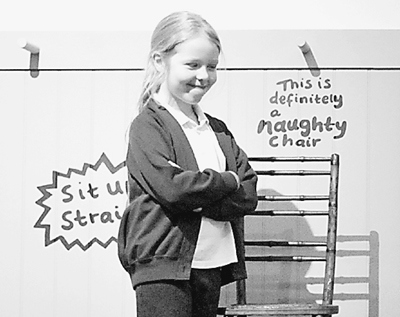

如今,有关艺术领域的规划上,美术与音乐为独立学科;戏剧置于英语课程,并和其他课程结合。实施与推动方面,以国家课程,整体课程,校外之社会资源与支援来进行。例如,参观艺术馆和博物馆就被列入英国学校课程。

德国 不唯培养“艺术家”是瞻

德国的艺术教育专家认为,一个民族需要培养自己的画家、歌唱家,更需要培养大批有艺术修养的观众和听众。德国的学校艺术教育鼓励由学生自己创造,很多学校的艺术教育课堂类似手工作坊的工场。

学生的艺术活动成果并不要求有多高的水平。学生都是十分愉快地参与活动,不需要担心考试成绩,而是当成体验审美、宣泄情感、彰显个性、发挥才华的平台。

匈牙利 音乐教育的模范生

以该国著名音乐教育家佐尔丹·柯达伊命名的“柯达伊教学法”是当代世界影响深远的音乐教育体系之一。

从幼儿园到高中,音乐训练就一直是基础课程的一部分。在常规学校里,孩子们每周都有两次音乐课;音乐学校里,每天都有音乐课。匈牙利的教育工作者们坚信,音乐与数学、自然科学有着直接的内在的联系,学习音乐能够发展完整的人格。

日本 音乐美术相互借力

日本艺术教育的方法十分多样。例如日本某中学的艺术欣赏课上,老师先让学生画一幅画,描绘的是一条小溪,小溪对面是一座教堂,阳光透过雾霭照在溪水上,波光粼粼。接着学生分组讨论,总结出可以用小提琴在高音区的颤音来表现雾霭和波光,圣咏的合唱来表现教堂。学生根据这些感悟和提示随机尝试着进行演奏。教师在互动式的诱导教学中培养学生的创造能力。

(赵静 刘思思整理)

|

|

|

|

更多关于 艺术教育 的新闻

- 艺术留学宝典:西方各国艺术教育全扫描2010-04-30 16:50:43

- 热议艺术教育:边缘能否变主流2010-04-21 11:38:08

- 艺术教育热潮席卷中国 西方精髓偏重艺术教育2009-10-13 16:32:26

- 中学艺术教育“太功利”艺术生就业竞争力不强2008-10-21 17:37:34

- 中央美院附中校长张为之谈艺术教育实录(组图)2005-08-30 15:48:58