新民讲坛第十一期:中国发展阶段与教育错位改革(2)

教育到底是什么?我们先得说清楚,教育是符合一定时期的经济发展需求的产业,说产业大家觉得不太好听,服务于一定时期发展需求的领域,说得中性一点,说它是“产业”大家容易反感。如果20世纪是产业资本形成的时期,教育其实就是主要服务于产业资本,与产业资本相配合。如果我们21世纪进入金融资本扩张,那教育其实就应该调整到一定程度上服务于居主导地位的金融资本扩张。所以我说教育的错位或者教育的改革一定程度上是在90年代当教育改革的时候,我们当时在产业资本扩张阶段,而那个年代改革的目标定位是定位在已经进入金融资本扩张阶段的美国教育体制,所以在90年代的时候,我们的教育不太适应当时国内的需求。90年代的很多改革,比如说农村中的职业教育这个体系差不多消失了,全国各地原来有几千所农校,农业技术培训学校大部分都改名了,或者是改制了,或者是解体了,总之农业技术类的学校大部分都消失掉了。中等专业技术类的学校,我们现在不是闹沿海用工荒嘛,说花两千到三千也雇不到一个技术工人,是因为在90年代的时候,把中等技术教育,就是职业学校、职专等等这些都改了。职专升大专、大专升学院、学院升大学,一级一级往上上,做职业技术培训的这部分基本上也就消失了,也不能叫消失,就是下滑了。

因此就出现了一个90年代以美国教育为目标的赶超,但是我们那个年代还没有进入金融资本扩张阶段,所以那个以美国为目标的赶超,使得从过去没那么多大学,陡然长出几千个大学来,都是过去的中专甚至更一般的学校改的。改了以后,这些学校原来的底子比较薄,培养出来的学生虽然顶着大学本科毕业生的名,但其实并没有没那么多大学的时候,大学本科教育的质量好。从过去一年只产生一两百个大学本科生,到现在一年产生六七百万,那时候一年是两百万左右,现在是六百万左右,翻三倍的速度太快。翻出来的一年向市场输出六百万左右的大学本科毕业生,其中有三分之二不是原来大学本科,相当于专科甚至连专科都不够,但都顶着大学本科毕业生的名,这就麻烦了,市场容纳不了,所以每年就沉淀下来一百多万。

年年累积沉淀,就是大数了,于是乎在北京等很多地方有一个叫“蚁族”的说法,为啥叫“蚁族”呢?像中国人民大学或者清华、北大、北师大,在北京这四所占据前几位的重点大学,几乎这些学生没有一个是蚁族的,几乎全都能,可以说90%几的正规就业,相当一部分出国了,相当一部分上研究生了,剩下其实走向市场去就业的,在重点高校就是排在前十位的重点高校里,到社会上去就业的不到三分之一,所以他的就业应该没有太多的问题。在蚁族人群中找不到综合性重点高等高校毕业生的影子,这么说不太负责任,这句话说的也不太好听,但是客观事实就是蚁族是一种非正规就业,大学本科毕业找不到和一般那些重点高校同等的就业的岗位和同等的工资收入,只能拿比这种重点高校毕业生低至少三分之二,大约三分之一左右的工资。这跟我们刚才说的差不多的,我们本来每年培养两百多万的大学生,现在培养六百多万,三分之二多,当然是好事,看数都是很大的发展、进步。但是就业呢?相当一部分人的就业收入是低于正规就业的,最低能低到比正规就业的人低三分之二,甚至几百块钱就干。

前一段时间比较紧一点的时候,甚至有人说不给工资都干,只要能有个地方住,有碗饭吃,集体食堂能吃个饭就行,到这种地步。非正规就业、低收入的人不可能在大城市这种这么高的物价水平下生存,于是就演变成了“蚁族生存方式”。在座有不知道“蚁族”的吗,需要解释吗?有个别老先生不知道,个别的咱们就不解释了,您回去看看报纸有的是,或者让孩子上网给您搜一下,有的是关于“蚁族”的介绍,就是像蚂蚁一样群居在一起,才能有他们的生存,如果单独挑出来,跑哪儿去生存,可能至少应该算鸡族或者兔族之类的,虽然也是小动物,但是比较能单独跑出去了。一定是大家群居在一起,才能够维持基本生存,所以“蚁族”的生存方式,大家在郊区或者城中村合伙租一个房子,一个房子里面大概上下床摆四个,大家就那么挤着住,这种生存方式非常低水平的生存。现在有书、电视、报纸介绍,都把他们叫做“蚁族”,蚁族其实是大学扩招之后所培养出来的这种毕业生的一种另类生存方式。我不知道在座的各位有没有,但是总之这个不怪他们,也不是说怪城市的就业市场多么冷酷,而就是供求不对称,你培养出来了,就这么多,现在就业市场容不下,客观上造成的这个问题。

我们说看教育的错位,90年代瞄准美国瞄准、早了,因为美国是以金融为中心的服务业占GDP的比重85%,主要不靠生产。中国是一个靠生产、靠制造业来发展的国家,美国是一个靠钱,靠发行货币,并且在金融资本领域中获取收益的国家,所以它不必搞生产,所以你到美国去生产衣服、帽子、鞋子,或者到美国去搞彩电、冰箱、洗衣机,在美国都干不了,主要不是搞这个的,主要是搞钱的。当然搞钱所需要的教育、所需要的人才,和我们这些踩缝纫机的、用车床的、上工地的,和这样的经济结构是不同的。我们因为瞄准了美国,把它作为我们的一个目标,我们去追,结果就是少数高校能追,但追的结果是差不多重点高校的三分之一左右的学生去了国外。此外,国内的就业市场不配套。国内的就业市场需要的主要还是符合制造业方面的需要的人,我们培养的美国型人才就只能出国,因此才有人把清华、北大叫做“留美预备班”,甚至有人说清华、北大的学生可以在美国开班会,因为都上美国了,这就等于我们是在为人家培养人才在努力。

这就带来一个很大的结构性的麻烦,你们知道刚才放的片子,为什么农村教育那么差?是因为我们把有限的教育投资,集中到了培养往外走的人才,这种重点高校动辄一拿就是多少多少亿,这个数咱们也别说了,用到了这儿。用到这儿又不是用于现在这种产业结构所需求的人才培养,用到这儿主要用于培养的是走出去,到外面去,到美国去就业或者深造的人才的培养。尽管你也达到了一定的水平,比如某个用庚子赔款建立的大学,现在在世界上的排名多多少少能排上了,好像中国人争了一点脸面,好像是我们终于说教育不落后了。但是这个事情不好这么排,不好这么理解,一个国家的教育说白了其实要为这个国家现有的经济结构和现有的经济发展阶段服务,如果你超前了,当然有超前的好处,讲的可能有点偏差,我应该先讲成绩。

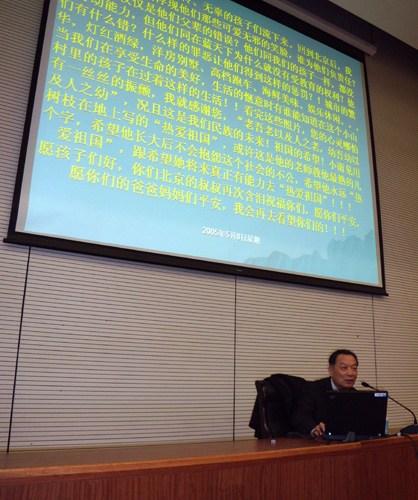

超前了有一个好处,有赶超的前瞻性、引领性,反正有很多这好处、那好处,我也一下说不全。但是,它会带来另外一个背景性的问题是你的资源就这么有限,你把它倾斜到那个制造超前的部分去,大量的基础教育,特别是一半以上的人,生活在农村地区的农村教育投入就不足,这就是问题。因为你不能让农村所有的学校得到相同的公共财政阳光普照,就有刚才这位网友下乡所拍到的那些让他感到震撼的照片。说白了,这是一个教育在结构安排上,把目标定位得比较超前。因此,因定位超前而导致的内部结构错位。

21世纪教育研究院的朋友们让我来讲一讲教育改革错位,这个事第一条要看这个教育培养出的人才结构是否符合你这个国家的经济结构,如果它超前了,当然有超前的好处,有引领作用、带动作用等等。但是如果它在相当一段时间之内无法吻合现有的经济结构和现有的人才需求,那这个教育机构就错位了。第一部分讲得稍微清楚一点,其实我们的教育至今只讲国际一流、国际知名的高水平大学,我所在的学校多多少少因为有点传统,它改了,叫做“人民满意,世界一流”。如果人民不满意,你再世界一流也没有用。还有一些年轻人听了以后觉得有不同,是不同。前提是什么?前提是你首先承认世界一流、国际水平,那个东西有标准,标准是谁的?不是你的。谁定的标准?当然是人家定的。你如果要把你的教育体系按照人家的标准把它格式化,好比你买一个电脑,你重新格式化一遍,拿什么格式化呢?只能拿windows,只能拿微软,你不可能拿别的,拿别的你没法用。但是这套标准体系不是你的时候,当然不是根据你的社会、经济、人文等等,不是根据你的客观情况来制定标准。因为不是按照你的客观需求形成的标准、制定的标准,你要按照这个标准来的时候,请问导向上是不是值得讨论?我们现在大家都很苦恼,我前几年跟某个单位的人在交流,他们说你看我们一年进口这么多什么什么,占我们国内需求量的超过一半以上,我们靠进口,但是进口的价格可是人家说了算。每当我们要进口的时候,人家一下子价格就抬上去了,我吃一个大亏买进来。等我刚一买完,人家价格掉下来了。让我吃亏的方法很容易,制定这个标准、制定这个价格的权利在人家手里。如果我们说教育同时还是上层建筑呢?不仅是经济基础,同时教育还是上层建筑,因为教育是不同发展经验的经验归纳,别说科学技术是纯粹的,个别领域、个别技术可能纯粹,但是它一旦被集成,和某种生产方式结合的时候就不纯粹了。尤其是当它和某种利益集团密切结合在一起的时候,这个时候提出的所谓科学至上和技术至上就更具有复杂背景了。我们说也不要简单的就相信“赛先生”,我们从1919年五四运动打出两个口号:德先生、赛先生,很少有人真正去问问,这个世界上哪个发展中国家按照德先生、赛先生的模式运作成功了?找一个经验来咱们学习学习。

更多关于 教育 的新闻

- 新民讲坛第十一期:中国发展阶段与教育错位改革 2010-06-02 10:50

- 新民讲坛第十一期:中国发展阶段与教育错位改革(3) 2010-06-02 10:50

- 新民讲坛第十一期:中国发展阶段与教育错位改革(4) 2010-06-02 10:50

- 新民讲坛第十一期:中国发展阶段与教育错位改革(5) 2010-06-02 10:50

- 新民讲坛第十一期:中国发展阶段与教育错位改革(6) 2010-06-02 10:50

- 全国政协委员李书福:成功转型得益于教育支撑2010-03-08 12:41:24

- 教育展上求解留学热点现场快速解答(图)2010-03-08 11:33:48

- 教育展求解留学热点现场解答及观展提醒2010-03-08 11:33:48

- 朱天慧:九年义务教育应延伸或者涉及职业教育2010-03-08 11:12:30

- 政协委员建议加强青少年人格素养教育2010-03-08 11:06:57