迷茫公务员自述:月薪不到5000每日苦熬日子

看着自己摆满书籍的写字桌,邱闻有些迷茫。 摄影 中国周刊记者 樊竟成

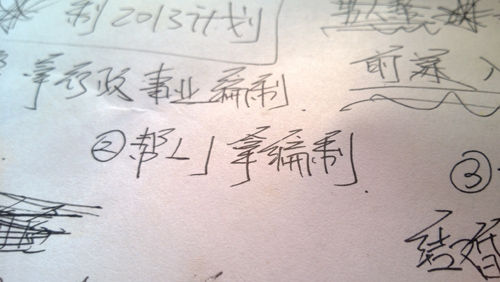

看着自己摆满书籍的写字桌,邱闻有些迷茫。 摄影 中国周刊记者 樊竟成 以前邱闻经常读书做笔记,最近他没心情看书,而是在本上胡乱涂鸦。 摄影 中国周刊记者 樊竟成

以前邱闻经常读书做笔记,最近他没心情看书,而是在本上胡乱涂鸦。 摄影 中国周刊记者 樊竟成[内容简要]:“消磨半辈子,熬一个副处级别,这是我想要的生活吗?”

“我不用坐班,几点都行。”约见面时间时,邱闻在电话里说。

11月初,一个工作日的下午4点多,他便提前等候在咖啡馆里。

他说“不用坐班”有两层意思:一是平日下午三点多钟,就可以回家,工作时间自由;二是在办公室,自己经常站着—总坐着实在腻味了,屁股痛。

采访时,这位当了两年多基层公务员[微博]的人民大学高材生,好几次语速飞快地插话打岔。他解释,成天和四五十岁的人坐在一起,特别想找一个年轻人说说话。

说到这儿,他搓了搓脑门,目光呆滞看向窗外,蹦出一句无厘头的话:“此情此景,我好像之前就亲眼见过,像大话西游里重返过去的片段。”两个多月来,他时常做这种电影闪回般的“白日梦”,推测可能是“每天重复单调的工作”造成的精神恍惚。

他试图与一种无形的力量抗争,让自己的公务员生涯“过得更有意义”。然而,他觉得快被打败了。

“不想累得跟孙子似的”

如果真的有月光宝盒,邱闻依然会坚持当初的选择。

从小到大,他一直努力成为“拔尖儿的那种人。”他的家乡在北京市一郊区县的农村,父母都是农民。高中成绩稳定在区重点的前三,顺利考上了人大[微博]。他的高考[微博]成绩,去清华[微博]北大绰绰有余,填报志愿时却并没考虑。

“万一差几分呢?我可不想复读。”他说。他认为自己是求稳的人,做最有把握的事儿,尽量规避风险。他承认,这多少在潜意识里影响了的求职选择。

大学四年过得很迷茫,一直“没想明白未来的路”。毕业季,班里的同学基本选择出国、读研深造,或者去外企、银行。家里并不富裕,他不打算考研[微博]。而外企工作压力大,他英语又差,也放弃了。

他随了大溜儿,拿到两个银行的0ffor,最终和建设银行签了合同。他并没有太大热情,“归根结底是个服务行业,每天的重复性劳动多,创造性工作少。”

在人大的图书馆,抱着公务员复习资料埋头苦读的人也不在少数。班上近大半同学都参加过国考,也有人成功进入了财政部、发改委等单位。他的老家,没有几个大企业,公务员被视为一个稳定而体面的工作。邱闻既想试试,又有点抵触,“也许是负面性的报道看多了。”

2011年2月初坐车回家,邻座一位大哥随口开导他:“不尝试一下,怎么知道实情。”邱闻琢磨—反正工作已经定了,那就试试呗。

两周后,他草草复习便参加北京市公务员考试。目标是一个镇政府的岗位。因为是郊区,竞争没有中心城区那么激烈,一共60多人报考。他以笔试第一,高出第二名10多分的成绩进入面试。本应是三取一,可排他后面的两个人没来面试,弃权了。接到录取通知后,他把一系列巧合归结为“命运的安排”。

他交了违约金,和银行解除合同,毕业后成为了一名基层公务员。

他并不觉得可惜。工作所在地离家不远,父母岁数大了,身体都不太好。姐姐妹妹都在城里,他可以每天回家照看、陪伴爸妈,“这比赚很多钱更重要。”

除了家庭,还有一个因素。在银行实习的时候,他时常看到客户冲着柜员、大堂经理争吵甚至责骂。如果他选择在银行工作,入职第一年,基本要在这样的环境下度过,还得天天站着。“我不想整天累得跟孙子似的。”他说。

座位之争

邱闻是几年来镇上唯一新入职的公务员。

他的部门是宣传信息科,负责信息发布管理和公文起草,一共三个人。

原来的科长调入区里任职,空出了个岗位。科长的职位,却暂时没人顶替。两位同事,一个不到三十岁的女士负责网站,是事业编;另一个女孩没编制,协助帮忙。

邱闻很快发现,两位同事态度不冷不热的。“按资历,她俩是我的前辈,比我有工作经验;按编制说,我是科里仅有的正式公务员,拥有升职机会,而她们没有。”

很自然的,年头最长的事业编姐姐,行使起“代理科长”的权力。

自己的第一篇消息稿,写镇秋季运动会。他按照网站上的范文,一句一句模仿。

交给“代理科长”过目,换来一阵痛批,说像“xx日,秋高气爽”这类表达,没有一点意义,删。一共两百多字,重写。他没吭声,照办了。可总觉得,那态度不像提意见,更像“杀威棒”。

好在,这类工作不算难事儿。科室里有台佳能350D的单反,他同时负责拍照片。原则就一条,无论会议或视察,必须保证领导在中间,避免拍到领导眯眼、走神。

除了本职工作,他还有兼职。比如,顶替一个副镇长的儿子参加高中会考。他心里不情愿,却不敢说出来。战战兢兢到考场才发现,监考老师根本不管。最后考了高分,副镇长一下记住了他。

邱闻越来越受重视。一有镇政府内部的饭局,就有几个部门主任招呼他坐在自己旁边。他一般会婉言谢绝,而选择和年轻同事坐一块。他想保持点独立性,不想站队。

麻烦还是找上门来。此前外出办事儿,接待单位向来都会安排车把他送回去。有次去采写一个偏远乡镇企业的先进事迹,不巧,受访的总经理有急事儿要处理,便撂桌上50块钱,说留给他打车,转身就走了。邱闻从没碰见过这种情况,身上又没带钱和公交卡,脑袋嗡的一声,懵了。

这分明是颗炸弹啊!他赶紧打电话求助“代理科长”。“你怎么能收钱呢!”不由分说,对方就给定了性。他立马追上去退了钱,硬着头皮,让人家从别处安排了一辆车。

回来时,组织部领导和“代理科长”等候多时,你一言我一语,开了个“教育批斗会”。“我本来就没接那钱,第一时间就汇报请示。”他挺郁闷,觉得“代理科长”“扣顶高帽子,还打小报告。”

不久,因为座位问题,引发一场暗战。

科室分为里外两个屋子,里屋以前是科长单独的办公桌,因为空着,邱闻来的时候便坐在这儿。某天,“代理科长”提议:“咱俩能不能换个位子?”邱闻搪塞过去了。后来,又问了好几次。他脾气上来,态度强硬地拒绝了。

他觉得自己早就默认了她的领导地位,没必要再搞这种形式主义。而且这事关尊严,如果退让,今后就别想在科里抬起头来。

此后,科室一有集体讨论,两位“前辈”的意见总和自己相反,他觉得被孤立了。直到第二年,部门又进了位公务员,邱闻主动和新同事“走得很近”,情况才有所改观。二比一变成二比二,形成微妙的平衡。他说话的嗓门,也渐渐大了。

以前,他最看不惯的,就是“拉山头”行为。

笔杆子是如何炼成的

一场硬仗,把邱闻磨成了全镇第一笔杆子。

他工作所在的镇,是新兴产业区的核心地带,享受到诸多政策资金支持,算是个明星镇,经常有领导来视察。

一次,一名中央领导要来镇里视察。这几乎是镇里接待的级别最高的领导,邱闻被指定写汇报材料。

邱闻是被逼着仓促上马的。这与大学里成天打交道的财务报表、金融理论已经没有“半毛钱关系”。

他必须得写好这份材料,因为“代理科长”和他,被要求各以一个重点村为对象写份材料,两份材料,择优录取。周日,邱闻参阅历年的资料,从早写到晚。然后由副主任修改,上交给镇领导,又转到区里。最终,确定采用他写的那份。

周一,镇党委副书记提出修改意见:结构还不够精简,重点不突出,“这次是高级领导来,得提炼出贴合其主抓工作的主题。”邱闻不敢怠慢,改完又请“代理科长”再修改。

第二天,副书记不满意,要求邱闻自己改:“像免费公共浴池这类事儿,别的镇都在做,已经不新鲜,删。”这次邱闻摸出点门路。当晚8点多改完,副书记比较满意,稍改便交由党委书记过目。书记做过十多年的文字工作,给不少升迁的领导写过材料,就挑出俩错别字。

“这是第五次”邱闻提醒自己,“仅仅是个开始。”

那一天下午,正要下班,副主任突然叫住他:“小邱,先别走,书记、副书记去区里开会,没准要传达新指示。”当晚,一位区领导到镇里开紧急会议,批评道:“没有魂儿,只有经验性的东西,没有总结性的东西。”坐两边的镇领导们,脸色很难看。最后,镇党委书记琢磨出“四个化”,邱闻按着这个大方向继续改。

第六次,他实在改不动了,因为村里的实际情况,很难硬套进这“四个化”里。第七次,副书记便亲自带着他改。可另一位区领导看了,一句句抠得更细,建议加入民生领域的成果。只得进行第八、九次大改。

两天之后,市里派人来开会,又提了一箩筐意见。第二天,大领导的秘书前来主持会议,场面很大,市、区和镇负责领导一个个正襟危坐,邱闻也参加了。秘书提出,这“四个化”,没有亮点,得找出能在全国推广的经验,比如当地居民和外来人口能共同享受到的福利。

邱闻很无奈—实际本就存在不平等。非要说一个,他只想到免费发放计生用品。镇副书记耳语:“人家知道领导在想啥,就按他说的改。”

这一回,加进了“流动人口也可免费进入村阅读室”之类的待遇。“实际上,根本没有这回事儿。”

材料层层递交,又小改三次,终于再没人提意见了。“为这3000字,耗时半个月,前后开了五次大会,一共修改13次。”他总结。

随后,镇领导、村主任和村民各自分工,排练报告的内容。开始是看着纸条念,后来脱稿,要求不能磕巴,还得自然。按照设计,大领导“恰巧”会碰见村图书馆里看书的一位外来户,并“偶遇”村口的大舞台上,一对正在进行婚礼彩排的新人。

视察那天,邱闻级别不够,没能去现场。后来这件事儿上了电视,他多少有些成就感。他隐隐觉得,大领导可能也知道这是在演戏。

此后镇里一有大事,都直接找他写材料。

非典型公务员

两年之后,邱闻选择离开。

当时,姥姥、姥爷重病一场,他想离家更近些。而且,他再也不想写材料了。尽管区里传来消息,自己很快会被调入区组织部。

他又一次参加了北京市公务员考试,以笔试、面试第一的成绩,被老家所在区的某局录用,随后分配到一个山区镇的下属所。

他笑称,自己现在是“非典型公务员”。

说是个所,其实就两个人,在镇政府的一个小办公室上班。邱闻的领导,是位40多岁的大姐,性格朴实直爽,平日里很关照他。他们的主要工作,是把各村、企业月初上报的数据,录入到表格里,月底发给区上级单位里。

这份工作,出乎意料的轻松。

“熟悉之后,这点活儿我最快一天能完成。”他撇起嘴。因为“不能容忍低效率”,月初几天,他就会提前完成工作。

大把的时间该干点儿什么?他用学习和考试来填补。

起初,他复习大学时期一直想考的注册会计师,过了一阵忙碌而充实的时光。考下了证,却又进入没事可做的空虚期。

这一阵儿,他又买了不少法律专业书籍,准备参加司法考试。本来,他还打算考个金融分析师,一听说报名费小一万,暂时放弃了。

他的办公桌成了课桌,可办公室却不像教室。

午休过后,大姐会打打电话,上上网,等待三点钟左右的“茶话会”。镇政府各部门有一群与她同龄的妇女,到时候会三五成群地聚在这儿,东家长[微博]西家短的—谁谁又提职称了,多赚五百块钱;某个领导连孩子都有了,却还买不起房子……

这让他有点小失落,当公务员就为那几百块钱吗?怎么成天就是比来比去这些物质上的东西?

不过,一听到邱闻看书时有节奏的翻页声,大姐便会略有些尴尬地招呼:“小邱,时间不早了,要不你先回去吧。我们这儿乱嚷嚷,别影响你学习。”他也早等着这句话呢,应承一声就快速离开了。

时间久了,每到下午三点多钟,他就会主动张罗:“大姐,时候不早了,你们先忙着,我撤啦。”

“篮球巨星科比为什么那么成功?因为他每天都能看到洛杉矶凌晨3点的模样。”他调侃,“你知道我们那儿下午三点多钟的模样么?我见过,天天都见。”他手机上有不少沿途的照片,这一路都是观光景点,他下班回家跟自助游似的。

去年,他拿出几年来的工资,父母又出一部分,买了辆轿车。家里没剩多少积蓄,可他却还挺乐观。邱闻的工资不到5000,单位吃饭一顿一元钱,还提供宿舍,抛开每月的油钱和开支,一个月能剩3000多,“我又不打算买房,日子过得挺好”。

之前,不少领导、同事给他张罗过对象,被谢绝了。他怕耽误人家女孩。因为好多事情,自己还没想太明白。

抗争

“劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时,花开堪折直须折,莫待无花空折枝。”落款写着:邱闻。

信纸发黄裂口,字迹也快褪色了。大学的迷茫期,他便把这张纸贴在写字台的窗前。把自己名字写上去,是希望能成为诗句描写的那样。几年过去,四个边角已经贴了好几种胶带。“我老怕粘不结实。”说着,他拿手指用力按了按。

最近心里的那股浮躁,却怎么按都下不去。

考注册会计师前最紧张的时候,如备战高考那般辛苦,却很踏实。每天4点起床背概念,7点30分结束学习。8点到单位便开始做题。回到家,继续学习。晚上,他会拿出订阅的几份财经类报刊,读几篇深度报道。现在,他却丢了魂儿似的,处于混沌状态。

清晨5点30他准时醒,却赖到6点30再起来。6点45穿好衣服,开始发愣,陷入沉思,却“不知道自己在想啥,”一直持续到7点半。扒拉两口早饭,8点钟慢悠悠出门。

到单位,他刻意坚持擦桌子这个习惯,是为了“证明自己还活着。”8点45,他打开电脑,点开门户网站,登陆QQ和微博,看看新闻和朋友们的动态。

过了上午10点半,他甚至有种“这一天该过去了”的想法。他同样会在白纸上写些司法考试的笔记,却总有点松懈。有时候“座谈会”中午就开始了,他不想听,便出去压马路。

捱到下午3点多,逃离座位。吃完晚饭,陪母亲看新闻联播,自己主要是为了等之后的天气预报。临睡前,他还会翻翻财经报刊,因为心不静,深度报道一律不看。

晚上9点钟,为了赶紧结束混沌状态,上床睡觉,睡不着眯着。

他的目标感,越来越不明确。

他最欣赏的财经媒体人是胡舒立,那个被称为“亚洲最危险的女人”的总编辑。说起来,他学的是经济,也干过宣传,可走的路,离他向往的越来越远。

邱闻卧室里有三张桌子,其中两张摞满近百本书,大部分是经济金融类著作和企业家自传。他经常做读书笔记,但最新的一页更像是涂鸦:长江商学院[微博][微博],男人帮,前途,入党,结婚,编制等等,结尾处,有一个很小的、歪歪扭扭的“混”字。

高中的时候,他想未来干一番自己的事业。

高考结束,他开了个补习班,给几十个初中生补课,赚了3千多块钱。现在,还时不时蹦出点想法:做山区核桃产业的深加工,高收入家庭的老年人出行陪护服务。一说起这些,他就满脸兴奋。

最近,有位成绩不错却没啥关系的同学想考事业编,又怕被黑掉。邱闻打算帮他一把,自己也去报名笔试,自己的成绩八成能进面试,到时候再弃权,没准就能挤掉一个关系户。

周末的时候,他常会和朋友骑自行车去爬野山。登上山头,邱闻每次都会发泄般地喊上两句:你过得快乐么?你这一辈子,真就打算这么过下去吗?”

空旷的山间响彻着自己的回声,没人回答他。

(文中人物为化名)

相关链接:

- 研究生为“碗”人憔悴 考上公务员立马退学2013-12-16 18:09

- 上海市2014年度公务员招考简章2013-12-16 18:03

- 公务员:工作最大收获是人情世故的历练2013-12-16 15:17

- 新媒:中国公务员月薪低与百万人疯抢不矛盾2013-12-16 15:13

- 台湾公务员年终奖怎么发 1.5至2.5倍月薪2013-12-16 10:29

- 鲁迅挣了多少钱:稿酬是公务员收入的两倍2013-12-15 13:59

- 基层女公务员自曝官场上各种无奈2013-12-13 16:24

- 土豪如何选老婆:最喜欢找公务员和老师2013-12-12 15:52

- 辞别公务员:医学生放弃公务员做记者2013-12-18 11:56

- 年轻公务员遭吐槽:福利待遇比不上垄断央企2013-12-04 10:02

- 乡镇女公务员:我遇到的奇葩男领导2013-12-02 12:25

- 公务员原生态:北京公务员工资有多少?2013-11-28 07:38

- 公务员生活大调查:薪资大都只有2000多元2013-11-12 15:55

- 农民工VS公务员:话语影响力天壤之别2013-11-01 08:50

蹇€熷闀�3CM绉樺瘑

蹇€熷闀�3CM绉樺瘑

鏂版氮璀︾ず锛氫换浣曟敹璐归娴嬪僵绁ㄤ細鍛樼瓑骞垮憡鐨嗕负璇堥獥锛岃鍕夸笂褰擄紒鐐瑰嚮杩涘叆璇︽儏